来源:发布者:时间:2023-11-16

王朝闻谈王秀兰蒲剧“烤火”的问题

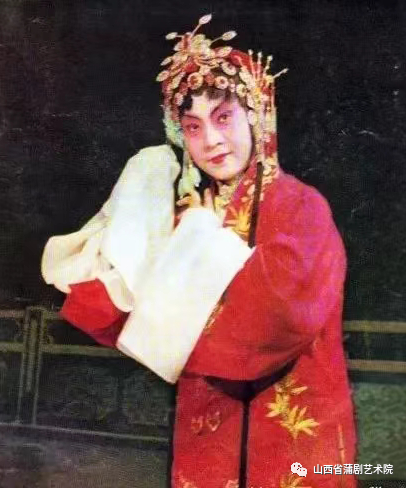

就听说你善演《少华山》里的《烤火》,昨晚观众的强烈反应表明你的演出名不虚传。

你昨晚向我提出的问题——是否能把男角倪俊和女角尹碧莲在洞房中争火改为互相让火,我觉得这个问题提得出我意料。观众的笑声表明,他们对于争火的情节分明是很感兴趣的。我自己也没有觉得,争火情节有什么值得怀疑之处。男女两人的争火,是在争中有让的,而不是一争到底的;何况《烤火》的基本内容不是争火,而是两种情感的斗争。倪俊那优势地位的冷,与尹碧莲那劣势地位的热,形成两种相斗争的情感。艺术可能越改越好,但已经有越改越差劲的先例。精益求精,进一步探讨这些外在动作与人物内心状态的关系,当然可以而且必要。不过,倘若还要保持这个节目的特殊内容和风格,即使压缩一些争火的动作,也不宜完全把争火改为让火。如果不从戏剧冲突的基点出发,彻底改动的结果恐怕反而损坏这一节目那争中见让的特殊趣味。如果改得脱离了观众对这一节目的特殊兴趣,岂不反而弄得事与愿违。

其实,我完全可以提出另外一种不肯定的回答,只提出把争火改为让火,是否更能引起观众的兴趣,是否可能把男女双方的戏剧冲突表现得更动人,是否更有戏可做和更能发挥这个戏的喜剧性特征的问题,而不做任何确定性的回答。既然生活本身是有多面性的,艺术对生活的反映既然很有自由,当然可以有不拘一格的选择和处理。从不同角度选择同一对象,从而各自发挥独创性的事实,在古今中外的艺术实践中是常有的。面对同一剧目,当然也可以有各种不同的处理方式。不过,当我还没有看到另外一种更高明的艺术处理,以为现在演出的争火仍有它的审美价值,不能认为争火是非改掉不可的。

蒲剧《烤火》这一场戏,与川剧的《三难新郎》或《评雪辨踪》以及《抢伞》的相似之处,在于它们都有喜剧性特征。观众对演出的兴趣,大多是由它们那各自不同的喜剧因素引起的。俗话说:“油汤不出气,烫死憨女婿。”丈母娘招待女婿的那不冒气的热油汤,本来是供女婿欣赏之用的;但她万料不到憨女婿连这点生活常识也没有,结果被烫得够呛,这种现象岂不也带喜剧性吗?过火的谦让往往是可笑的,生活里常有这种人们见惯不惊的滑稽相。不过,尊重女婿所引起的喜剧性效果,是以女婿性格的憨为条件的。好比穷秀才吕蒙正在寒窑里所闹出的一系列笑话,是由他那颇有书呆子气的性格所造成的那样,行为的滑稽性基于人物性格的特殊弱点。倘若不以艺术家所去认定的人物性格的特殊点为依据,硬加上的所谓喜剧性,不过是一种令人生厌的死噱头,只能表现他对人物性格的特殊点的无知。

你和苏俊祥同志合演的《烤火》,那些引人发笑的动作不是硬滑稽,而是人物特别是已有家室的倪俊的忠厚性格所引起的。出于他所遵崇的礼义观念,坚持不与把兄山大王硬配给他的新娘在洞房共寝,这一性格特征引起了一系列戏剧性冲突。也因为尹碧莲不愿相信教命恩人倪俊是有妇之夫,所以,对方越忠厚越使她愿意托以终身。加上她那少女特有的自尊心,便她自己的行为也充满了各种矛盾。在这方面,你的表演的着力引人入胜。总之,两人的性格特征和性格自身的矛盾性,是引起争火的前提,鱼火不过是性格矛盾的外在形态。同时,双方争火的喜剧性,也是以山寨里那酷寒的气候环境为条件的。两人争着烤火这一点,并不是双方都过分自私,而是以更深层次的心理内容为依据的,所以行为的滑稽性不是人工气过重的硬滑稽。

蒲剧《烤火》这一场戏,与川剧的《三难新郎》或《评雪辨踪》以及《抢伞》的相似之处,在于它们都有喜剧性特征。观众对演出的兴趣,大多是由它们那各自不同的喜剧因素引起的。俗话说:“油汤不出气,烫死憨女婿。”丈母娘招待女婿的那不冒气的热油汤,本来是供女婿欣赏之用的;但她万料不到憨女婿连这点生活常识也没有,结果被烫得够呛,这种现象岂不也带喜剧性吗?过火的谦让往往是可笑的,生活里常有这种人们见惯不惊的滑稽相。不过,尊重女婿所引起的喜剧性效果,是以女婿性格的憨为条件的。好比穷秀才吕蒙正在寒窑里所闹出的一系列笑话,是由他那颇有书呆子气的性格所造成的那样,行为的滑稽性基于人物性格的特殊弱点。倘若不以艺术家所去认定的人物性格的特殊点为依据,硬加上的所谓喜剧性,不过是一种令人生厌的死噱头,只能表现他对人物性格的特殊点的无知。

在我看来,女方的争火自身,往往具备着寓让于争的特殊性质。譬如说,女方邀请男方同坐在一起烤火的情节,岂不分明体现着她那与对方共享温暖的心愿?然而在坚持不越男女之大妨的男方看来,这也是有损于君子之分的行为,所以避之唯恐不及。也许,他还怕他自己不能抵御难于抵御的魅惑,唯恐和女方的气息或体温太接近,从而突破了自己建立起来的防线,所以,连并坐一起烤火的邀请也遭到他的拒绝。他那好象怕触电而有生命危险,所以过敏地逃避接触女方的窘态,增加了这场戏的戏剧性冲突的喜剧性特征。给你当配角的演员的表演,尽到了他甘当配角的职责。

我想应当重复指出,这个戏的戏剧冲突的实质,绝不局限于烤火以及争火的外在细节。冲突的核心,是男方对女方的未来命运所持的负责态度,与女方认定所托者是忠厚君子而要嫁给他的态度的冲突。这种不同凡响的戏剧冲突,其矛盾性既然不象苏小妹三难新郎那样容易解决,那么,即使戏剧家企图把争火改为让火,也必须从上述戏剧冲突的核心矛盾出发,必须防止离题。既然烤火不过是一种情节的贯穿线,因此,一切改动都必须防止不切实际的主观愿望的坏作用——削弱以至取消上述基本矛盾(冷与热的情感的冲突),也就是取消了《烤火》这场戏的独立性。

我想重复提到,我对争火的兴趣在于:表面看来,它虽然好象是只重于自然条件(气候)的特殊点的,但对这种自然条件的描绘基本上没有削弱而是丰富了戏剧冲突的社会内容。男方争火的动机即是要利用气候条件促使女方上床独宿,女方争火的动机即是要突破在她看来没有必要的对方的防线。基于这样的认识,所以在我看来,你对女方那些突出烤火与争火的细节表演,细致而不繁琐,优美而不走题,这些表演值得保留下来,流传下去。譬如说,“你”站在坐着烤火的男方一旁烤火,翻动着,花朵一般的双手,还拽拽袖口,让火力进入袖口,脸上露出一种感到温暖的喜悦。“你”那种喜悦之情,似乎表现了尹碧莲能与男方共享温暖的快感。我以为这种感受,仍然是表层性的。其实,这些动作,作为无形的火力的再现,体现了戏曲艺术在无形体中见形象——虚实相生的优越性特征。更为重要的是,这样的细节可能唤起观众的一种带感伤性而不是纯喜剧性的体验,体验到“你”此刻感到与男方共享温暖的难得。可以说,这么精彩的动作设计,是颇有深意的成功之作。

倪俊对尹碧莲以兄妹相称,自己进京赶考前把她安置下来。尹碧莲送别时,虽已知道对方真已娶妻,仍然不愿相信这是真话。她几次叫回对方,好象是想问个水落石出,却又无话可说。最后偷偷拉着对方的衣角,这不象是一般的不忍分离的情感特征。作为这个戏的一个余波,这一似乎不可思议的出人意料的动作,既有“为郎憔悴却羞郎”似的深深情愫,又有“多情总被无情恼”似的淡淡的幽怨。对于表现尹碧莲的痴情来说,这一动作是有趣的和合情合理的,为什么非要按照别人建议而删去不可呢?你向我提出这一问题可见你也并不以为修改的建议一定可信。虚心听取别人建议是必要的,但没有自信的心虚就不好了。认真研究了人物的特殊点,定会增加自信而避免心虚。在我看来,崔莺鸯在长亭送别张君瑞,那“恨相见得迟,怨归去得急”的唱词所表达的情绪,和尹碧莲的情绪特征多少有些共性。当然,身分不同的尹碧莲,表达自己情绪的方式带着民间艺术的质朴性,未能但也不必象莺莺那么讲究表达形式的含蓄美。莺莺那“柳丝儿玉驄难系,恨不倩疏林挂住斜晖”,这么高雅的表达方式对尹碧莲来说,远不如偷偷拉着对方衣角的表达方式更恰当些。而且不能否认,尹碧莲的这一动作,是既质朴又含蓄的。倘若删去偷偷拉住对方衣角这一动作,两个角色的退场岂不太平淡无奇,太缺少波浪了吗?

一切艺术的生命在于创造,富于永生价值的艺术多是经过千锤百炼的。但一切改动与新形式的创造应当是对于艺术家所认定的主题的丰富化而不应当是对它的简单化。就《烤火》的整体来说,当然不是一切组成部分都不可压缩的。但压缩的目的不只为了内容更集中、更概括,也是为了内容更丰富、更深刻。而不是迁就某些不必要的顾虑,结果形成不利于艺术的折衷化和简单化。你可再再思考,看还有什么可有可无的枝节应当删除。但是,任何删除切不可对基本情节的特殊点起着伤筋动骨的坏作用。凡是对这个戏的独特内容、形式与风格有重要作用的细节,都以慎重对待为好。每个观众有各自不同的审美判断,艺术不能也不必要求每一个观众都叫好。对我这个观众的以上意见,也要采取不可不信也不可全信的态度才好。

最后我还想说,你和其他戏曲艺术家的经验和成就,对于青年一代的演员应当是创造性地加以继承的对象。青年一代的演员将来可能青出于蓝地创造出更精彩的动作和表演,但一切创造必须不脱离角色尹碧莲这个少女在烤火时的行为的独特动机。你的表演使我觉得,尹碧莲所要争的不是一般供人取暖的火,而是基于她的痴情,以争火为形式,体现了她那争取未来幸福,即征服倪俊那冷静的心的心愿。如果只为了取暖,闲置着的床帐岂不大可轮换着利用。我以为只有这样理解尹碧莲这个人物争火的心理特征,才能认识她的各种动作有没有比较深刻的内在意义,也才能判断什么是非改不可的,什么是不可大改的。既然戏曲美学不能脱离演员的艺术实践,我相信你对观众意见的分析和取舍,也能着重于情与理的推敲,具备着探讨戏曲美学的意义,你看是不是?

1987年10月13日晨于运城 王朝闻

文章来源:看戏听曲

山西省蒲剧艺术院(运城市文化艺术学校)发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“山西省蒲剧艺术院(运城市文化艺术学校)出品”。